问题:1950年代平顺农业的发展与劳模群体有什么关系?

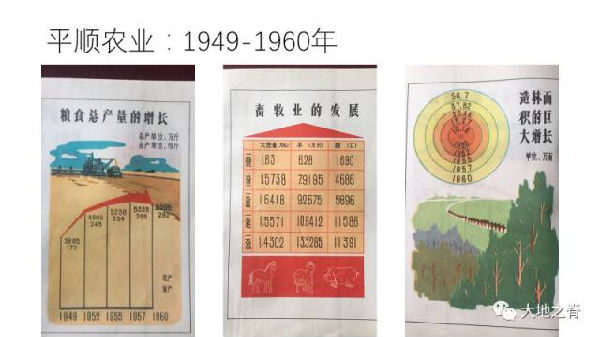

我提出的问题是这样的:在1950年代平顺县农业的跨越式发展中,农民劳模所起的作用是怎样的?平顺县从地域到人口都只是一个小县,自然条件非常恶劣,这也一度被认为是平顺县农业落后的根本原因。但是,在1950年代,平顺县粮食产量实现了跨越式的发展,粮食总产量增长了一半以上,粮食平均亩产增长了近60%,畜牧业和林业也实现了快速发展。上面的统计图来自于《平顺资料汇编(上)》(1961年,平顺县委编)。

建国以后,平顺产生的省级和国家级的劳动模范将近100位,这些劳动模范中很大一部分是农民生产合作社的带头人,以及人民公社三级机构的领导人。相对于平顺的人口规模,平顺农民劳模的数量是非常惊人的。解释平顺县农业在1950年代的增长,对于劳模作用的解释是非常基本的环节。

什么是劳模?劳动模范,尤其在我亲身经历的时代,都是在基层做本职工作做得比较好的人。但仅仅持这样的想法,不足以概括平顺劳模的本质。自从共产党创立了劳模制度,在不同时期,党对于劳模,在不同时代强调的重点不一样。要理解平顺合作化及其推动的农业进步,就需要研究在合作化运动中被推出的这些劳模,在合作化运动中都做了些什么?他们所做的背后隐含着当时作为历史主体的劳模的特殊实践方式是什么?

我研究的初步结论是:在建国以后平顺农业的发展中,劳动模范首先是“组织农民进行集体劳动,最大限度地在村庄范围内组织劳力、土地等各类生产要素,实现分工效率和综合收益的农民带头人”。

合作化时期的劳模是“组织模范”。

组织模范是组织农业各类生产要素的能手。原来农民是单家独户地单干,他们是在自己家庭范围里用自家劳动力在自家的小块地上——那个地也有小的生态环境——组织农业生产要素,小农是很善于组织自己的生产要素的,具有很强的经济理性,或者说是潜在的企业家。但是在更大规模的农业组织里面,这种经济理性还能不能发挥作用?正是在这个问题上,合作化时代的劳模,他们解决得很好。

他们超越了在家庭中组织农业生产的那些能力,而具有了在超出家庭范围的多个农户乃至全村农户中组织农业生产的能力。恰是因为平顺的自然条件恶劣,要想在更大组织中进行农业生产并且能够增产,带头人需要拥有的组织能力才需要更加地突出。而在这么恶劣的生产条件下能实现农业增产,对全国搞农业合作化是具有示范意义的,所以这些劳模中的代表,如李顺达、郭玉恩、武侯梨、申纪兰,才走上了全国的舞台。因为他们的经验是实打实的,来不得半点虚假。

党提出了发展农业生产的目标并以农民组织化方式加以推进

实现平顺农业生产发展的第一步是党提出了目标,克服当时人们的畏难和保守断念。通过查阅档案,我们可以看到当时的党组织对农业生产是怎么认识的。1945年,平顺的县委书记王宗琦在县区干部会议上的讲话上说:“现在我们对平顺的生产方向,在思想上是模糊的。有些同志认为平顺不会富起来,这是非常错误的思想,应加以克服。我们的方向是在两三年内达到不吃糠、有衣穿,在四五年内达到丰衣足食的目的。”在当时情况下,环眼所见,农民在单家独户的状态下,他不能自己实现丰衣足食的目的,尤其是在比较短的时间里。共产党到了平顺,他要给农民这个信心,我要让本地的农业生产发展起来。

首先,党是提出了以上的目标。接着是从农业的生产组织上想办法。

在“组织起来”的号召下,互助劳动和发家致富是共产党倡导农民的第一个方向。1942年县委发出“组织起来,发展生产”的号召,组织互助组。由于当时受灾,还组织了两年的生产互帮运动。在我们所在的川底村,1944年的4月建立了互助组。西沟村李顺达所建立的互助组比这个时间稍微早一点。郭玉恩当年组织的互助组是5户,组建以后生产马上就有了很大的提高,郭玉恩的组织能力在互助组内得到了充分的发挥。他在全县杀敌劳动英模大会上被评为头等劳动英雄、支前模范。郭玉恩当时是村里劳武会的副主任,劳武结合,组织支前。

1944年的11月份,他到南委泉去参加了太行区的第一届群英大会,获得“生产互助英雄”称号。

抗战胜利后,全县互助组继续顺利发展。1949年时,互助组户数已经占到全县所有农户的40%,互助组已经非常普遍了。1951年4月,川底村的郭玉恩互助组试办了全国第一个农业生产合作社,他把两个互助组合并成了一个生产合作社,当时一共十八户。合作社相比于互助组不一样的地方是,统一入股、统一经营,而且它劳力的分红比土地分红的比例大。

在地委组织下,他们做起了农业生产合作社的事业。当年合作社的粮食亩产就显著超越互助组和单干户。受到川底生产经验的鼓舞,1952年全县试办了10个初级社。1953年全县范围内都办起了合作社,70%的乡有了合作社。

合作社的迅速铺开,与川底的经验密切相关。当时十里八乡的人都到这个地方来看,学习合作社到底是怎么搞的。在农民的思想观念里,这是不可能的事情,觉得合作不起来。就像在今天的平顺,你要去告诉农民搞真正的合作社,农民肯定也是认为不可能的。当然这是另外一个历史课题,为什么在经历了领先全国的集体化时期的平顺,今天农民的思想还和以前的思想是一样的。

接着时间到了1958年,合作社就全部转为了人民公社。可以说,以川底农业生产合作社为开端的长治市农业合作化运动是建国后全国的农业合作化运动的开始。

解决了单户生产难题后,农民组织化转向进一步组织集体劳动和集体分配

在解放前劳动互助运动中,共产党在农村要发现和树立两类要依靠的力量:一个是村的领导骨干和核心干部,这主要从政治觉悟,工作作风和群众拥护等方面来确立。而当这些干部培养不起来,也还要让他们作为模范公民、劳动英雄和杀敌英雄。当时对于农民中精英的发现和利用是分别从政治领导和经济生产、支前两个方面去努力的。而经济生产和支前是面向所有农民的工作。在经济生产方面,农民劳模被称为“劳动英雄”,这主要是那些更有能力发家致富的村民。本地劳动英雄中最突出的是李顺达,他的经验总结是要集中使用劳力,精耕细作,改良技术。当时的目的就是把互助组内的成员的农业生产难题给解决了。

到了建国后,党不再是简单地确立发家致富的模范,而是更加强调对农民的组织。党所扶持的劳模的内涵经历了从劳动英雄到组织模范的发展过程。“组织模范”指的是这些人能更好地更大范围地组织各类农业生产要素。在平顺,甚至是从互助组开始,劳动英雄就带有了部分组织模范的要素,如李顺达、郭玉恩在互助组中也进行很多组织的工作,以更大限度地发挥各类生产要素的作用。

但是,初级社建立后,他们要克服的难题是原来小的互助组范围内根本没有碰到的问题。也就是从建立初级社开始,平顺劳模以其非凡的组织农业生产要素的能力成为名副其实的“组织模范”。

平顺的劳动模范所获得的政治荣誉、社会地位和村内评价,都是以这种组织农民发展农业生产的能力和业绩为基础的。

“组织模范”解决了从互助组到初级社需要解决的一系列难题

当我们集中看互助组的资料,就会发现,当时互助组在解放后,面临着一些突出的问题。

一是当时的土地需要深耕和加肥,但没有资金大量购买牲口、羊群和新农具。

第二个是各家吃啥种啥,不能因地制宜,妨害了地力的发挥,因为各家各户的地块很小。

第三是互助集体劳动有了很多剩余的劳力,各自经营小地块不能发展副业和多种经济。

这时候就需要互助组再提高一步,把土地整合起来。这就是初级社。

但是初级社要搞土地入股、集体经营,所面临的问题是非常多的。这些问题都是以前没有遇到过的:

一是更为精细地组织各种生产要素的专业化使用和分工;

二是评定土地的分红产量;

三是确定和计算社员的劳动工分,既要包括劳动的质还要包括劳动的量,还有折算不同的劳动。

四是分配收益,要提留集体的公益金,并且要合理分配社员的收入。

郭玉恩的合作社创造性地解决了这些问题。

他采取了劳动定额,包工包产,评工记分,超奖减赔的方法,来解决劳动管理问题。

在技术方面,一是制定生产计划和技术进步计划,将生产和技术进步相互匹配,二是以本社人力资源为主,组织有经验的老农,组成农业技术委员会,进行技术创新,改良农具和品种。这和今天依赖上级的技术推广是不同的。三是在上级党组织的领导下,有序地进行社与社之间的技术推广。

党组织造就和培养了组织模范

由于初级社把土地逐步整合到了全村域的范围,这时候就需要有组织者来对更多的生产要素进行复杂的组织。从上面所展现的建立初级社所要解决的种种问题来看,组织模范们所面临的挑战是巨大的。他们之所以能克服这样的困难,获得这种管理能力,我认为是当时的组织制度所起的作用,即在合作社外围的党的领导和在农村的这种政治制度所决定的。是党组织造就和培养了这些组织模范。

这一点我们在村级的档案中看到的材料比较少,我从三里湾历史档案中,看到一份1954年的手写档案——“怎样培养重点劳模”。这可能是有人去县里开会记的笔记,也有可能是某位乡或村的领导在会议之前草拟的发言提纲。里面就讲到怎样去发现劳模的苗子,劳模的苗子要具备哪些条件,如对党的感情,家庭出身,自己的生产能力等等标准。如果发现符合条件的人选,档案中显示的是“要派专人、下本钱去培养他”。

到了60年代和70年代,从档案中可以经常发现,县对于重点的劳模村都有专项的统计,这些村需要上报报表,由县里统一对这些重点劳模村进行指导,重点劳模村的劳模们要定期去县里开座谈会,会上县委请他们讲自己工作中的困难,也对他们在工作中的缺点进行批评。

组织模范的成长成为合作社走向集体村社制的前提

平顺县非常顺利地进入了人民公社,建立我称为“集体村社制”的集体经济制度。

能够比较顺利地建立集体村社制度的原因,是这一大批组织模范的涌现。

我对于集体村社制度的概括是:以土地集体所有制为基础,在村庄范围内调动和组织各类生产和社会资源,通过统一经营和家庭经营等多种经营方式,实现村社成员平等享有集体收益和福利保障,并依赖集体经济收入进行社会管理的制度。这里要强调,在川底村的集体经济中,一直以来有多种经营方式。不仅仅有集体经营,也一直有家庭经营。比如说在村边比较远的地,他采取方法实际上是一种家庭承包的方式。

劳动模范在不同的历史阶段分为劳动英雄和组织模范两个阶段,这两个概念所强调的重点不同,在合作化时期,党所树立的农民中的劳动模范主要是“组织模范”。“劳动英雄”追求的主要是发家致富,而建国后大面积树立的农民劳动模范则更多是组织农户共同致富的“组织模范”。在合作化中培养了一批组织模范后,集体村社制在中国农村的建立就成了具有内在主动性的制度追求。

从组织模范带领农户共同富裕的历史作用而言,今天普通的中国民众,最需要的可能仍然是这样的组织模范。

——————

关键词:粮食银行

河南都赢农业科技有限公司 地址:郑州市高新区管委 会创业中心。

赵传慧 13383837283